オープンデータカタログとは? 自治体DX推進の第一歩

スマートシティやデータ駆動型社会の実現に向けて、国や自治体のデータを活用する重要性は、もはや説明するまでもないかもしれません。でも、「データを公開したいけど、どうすればいいの?」「公開しても、本当に使ってもらえるの?」といった課題に直面している担当者の方も少なくないのではないでしょうか。

今回は、そんな課題を解決するツール「オープンデータカタログ」について、その基本から具体的な活用方法まで、皆さんの業務に役立つ情報をお届けします。。

オープンデータカタログとは、データの「宝箱」

オープンデータカタログとは、自治体が保有するさまざまなデータを、誰でも見つけやすく、使いやすいように整理して公開する仕組みのことです。これは、単にデータを並べるだけでなく、データの情報をきちんと説明し、活用を促すための重要なプラットフォームです。

主な機能は以下の通りです。

- データの「発見」を簡単に: どんなデータが公開されているか、ひと目で分かるようにします。欲しいデータがすぐに見つかるので、データを探す手間が省けます。

- データの「品質」を保証: データの作成者や更新頻度、利用規約などの「メタデータ」(データに関する情報)を付与することで、データの信頼性が高まります。

- データの「活用」を後押し: データをダウンロードできるだけでなく、プログラムから直接アクセスできるAPI(外部のサービスと連携するための窓口)も提供することで、多様なサービス開発を可能にします。

なぜ今、オープンデータカタログが必要なのか?

オープンデータカタログは、まちのDXを加速させるための強力なツールです。

- 市民サービスの向上: 災害時の避難所情報や公共施設の空き状況などをオープンにすることで、市民や民間企業が暮らしに役立つアプリやサービスを開発し、行政だけでは手が届かない部分をカバーできるようになります。

- 行政の透明性向上: 政策の根拠となるデータを公開すれば、行政運営の透明性が高まり、市民との信頼関係が深まります。

- 地域経済の活性化: 公開されたデータを活用して、新たなビジネスやサービスが生まれる可能性を秘めています。例えば、観光データと人流データを組み合わせれば、新しい観光ルートの企画や効果的なプロモーション戦略に繋がるかもしれません。

Geoloniaの価値:データの宝を活かす「地理空間データ連携基盤」

Geoloniaの強みは、「地理空間データ連携基盤」という仕組みです。この基盤は、オープンデータカタログをさらに便利でパワフルなものに変えることができます。行政、市民、民間企業が直面する課題を、オープンデータを地図上でつなぎ合わせることで解決に導きます。

具体的に、Geoloniaの基盤がどのようにオープンデータを活用しているか、そのサービス事例をいくつかご紹介します。

オープンデータを活用した事例

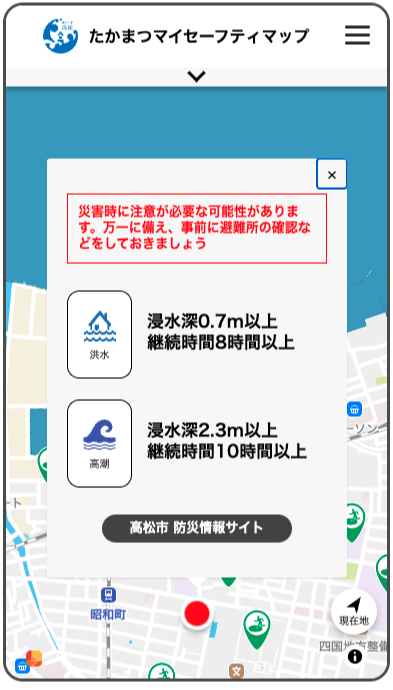

1. 防災情報配信アプリ「たかまつマイセーフティマップ」

高松市に導入された「たかまつマイセーフティマップ」は、オープンデータを活用した市民向けの防災アプリです 。地図上で自分の現在地や、地図上で自宅や職場をタップすると、その場所の洪水や高潮、土砂災害などのリスク、そして自治体オープンデータとして登録されている、避難所や病院といった防災施設をまとめて表示します。これにより、市民は必要な防災情報をすぐに確認し、適切な行動をとることができます。

2. 市民向け公開型GIS「スマートマップ焼津」

焼津市で導入された「スマートマップ焼津」は、行政が保有するさまざまな地図情報をインターネットを通じて市民に公開するサービスです。このサービスでは、庁内のGISデータだけでなく、国や民間のオープンデータも統合して表示します。これにより、市民は避難所やゴミ収集場所、学区、建築制限区域など、暮らしに役立つ情報を地図上で自由に重ねて確認できます。

3. 教育プログラミングアプリ「地図ぼうけんラボ」

子ども向けのプログラミング学習サービス「地図ぼうけんラボ」も、オープンデータを活用した事例です。世界的に有名なプログラミングツール「Scratch」をベースにしており、国土地理院の地図や国土数値情報などのオープンデータを組み合わせて、観光ルートの作成や防災シミュレーションなどが体験できます。子どもたちが遊び感覚で、地域の課題を探求し、自ら解決策を考える力を育むためのツールです。

オープンデータカタログは、単なるデータのリストではなく、市民や事業者、そして行政が一緒になって新しい価値を創造していくための「共通言語」であり、スマートシティの実現に向けた重要な第一歩です。

オープンデータをはじめとする、データ活用にお悩みがありましたらぜひお気軽にお問い合わせください。

自治体の方、自治体向けにデータ連携サービスを提供されている方、メディアの方など

こちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。