第5回: こんなにある!スマートシティを支える多様で豊富な地理空間データ

連載「地理空間データ連携基盤」、第5回です。

前回の記事「データ層の役割と連携 - 連携層へデータを供給する土台」では、地理空間データ連携基盤の「データ層」の仕組み、自治体が利用できるツール、データを揃えていく効率的な考え方について解説しました。

前回は箱の話でしたので、今回は箱の中身である地理空間情報の『データ』に焦点を当てます。自治体で全てのデータを準備するのではなく、無料で利用できる豊富な国のデータを上手に活用することで、より少ない負担で大きな効果を上げていきます。

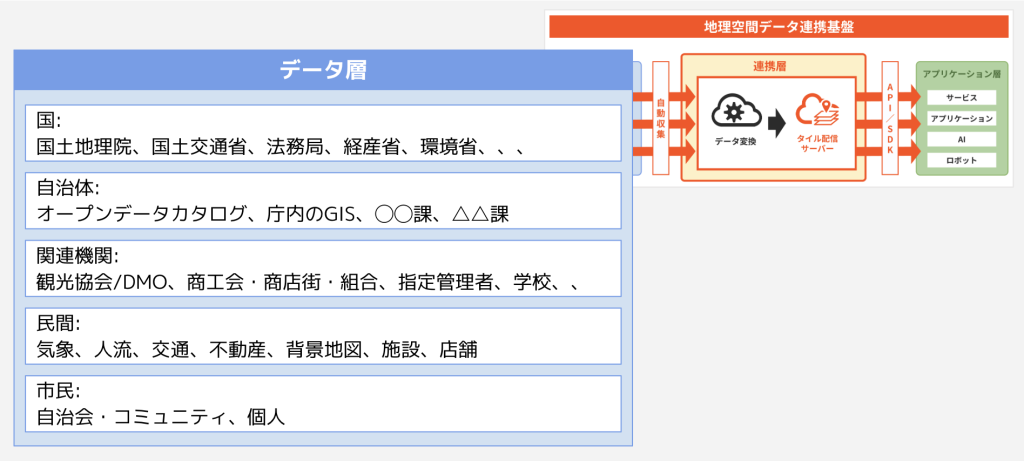

さまざまなデータ提供主体

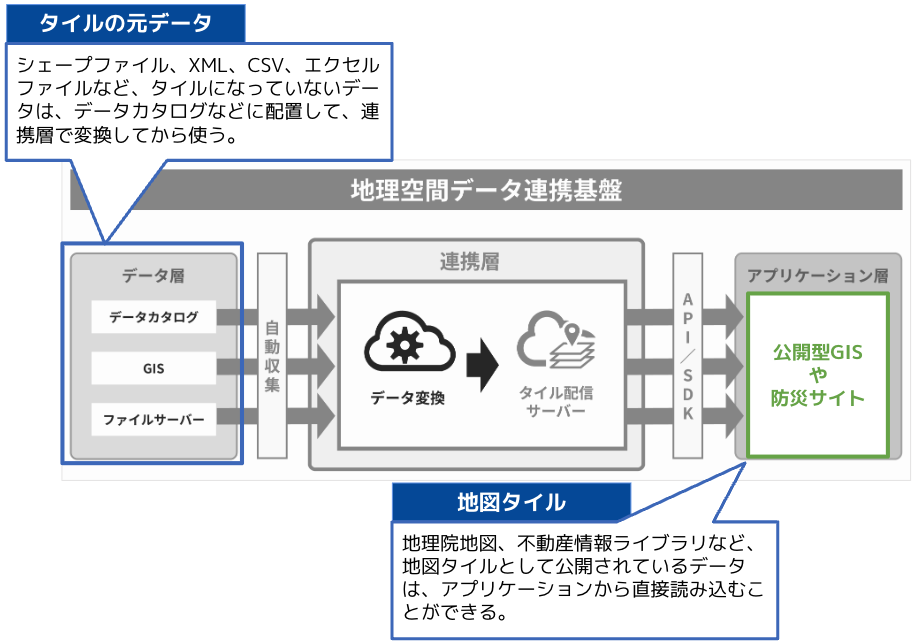

第3回: 基盤の心臓部!『連携層』の仕組み - 地図データを誰もが使える形に変える技術で解説したように、地理空間データ連携基盤の「連携層」は、様々な場所からデータを「収集」してきます。連携層から見た収集先となるデータソースは、大きく以下のように分類できます。

- 国のオープンデータ

- 自治体データ

- 関連機関データ

- 民間データ

- 市民提供データ

それでは、それぞれ具体的にどのようなデータがあるのか見ていきましょう。

1. 国のオープンデータ:すぐに使える質の高い情報基盤

国が整備・公開しているオープンデータは、質・量ともに充実し無料で活用できます。

- 国土地理院:

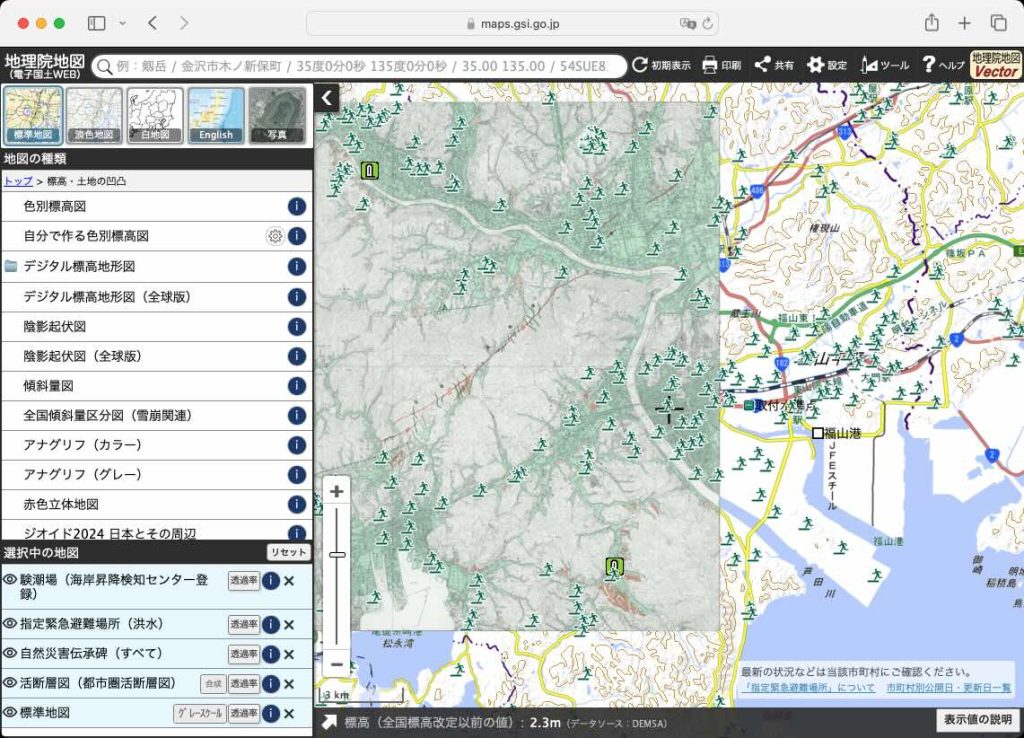

- 地理院地図(電子国土基本図): 背景地図として最も基本的なもので、地形図、空中写真などがあります。

- 主題図: 標高データ(数値標高モデル)、地形分類図、火山基本図、土地条件図、陰影段彩図、治水地形分類図、過去の空中写真・衛星画像など、多種多様です。これらは、地理院地図サイト と 地理院タイル一覧 で確認できます。

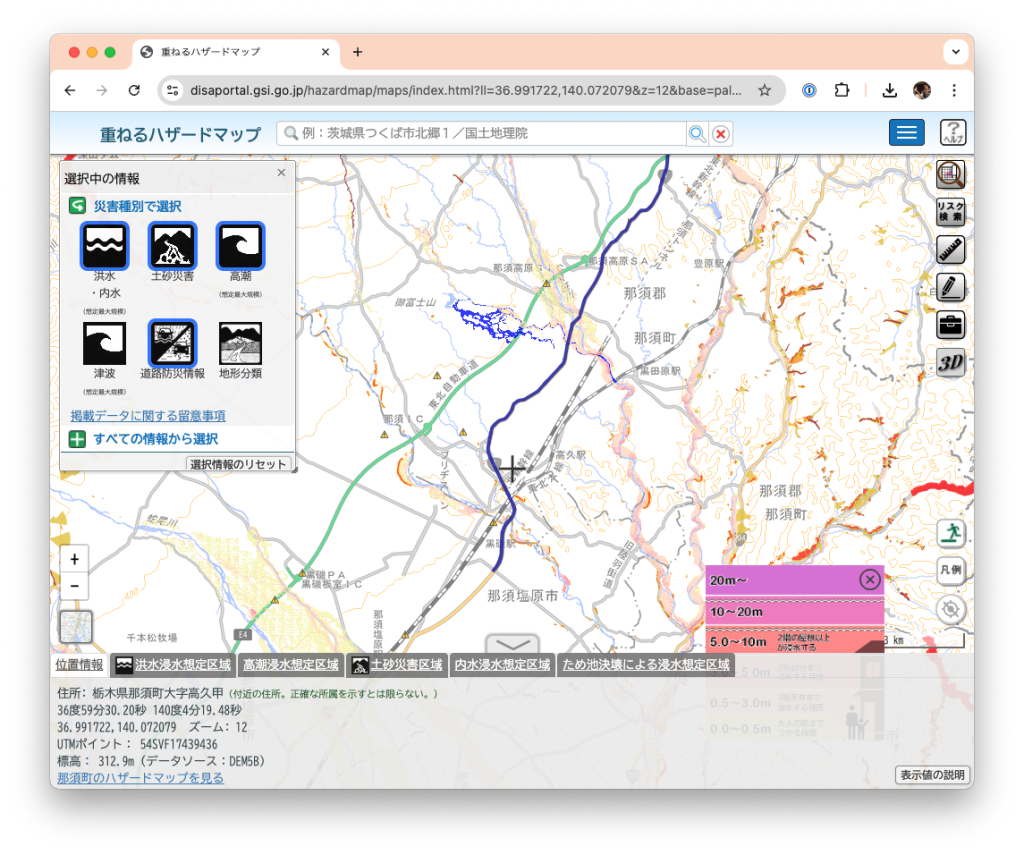

- 重ねるハザードマップ: 洪水、土砂災害、高潮、津波の浸水想定区域や危険箇所情報などを、ウェブ地図上で重ねて表示できる他、地図タイルも配信しています。

- 国土交通省:

- 国土数値情報: 人口集中地区(DID)、土地利用、用途地域、公示地価、公共施設、交通拠点、河川、海岸線など、多様な行政情報が地理空間データとして整備・公開されています。これらは 国土数値情報ダウンロードサイト から入手可能です。

- 不動産情報ライブラリ: 不動産の取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査データなどを閲覧するサイトと、APIを提供しています。

- PLATEAU(プラトー): 全国の主要都市の3D都市モデルをオープンデータとして整備・公開するプロジェクトです。

- xROAD: 道路情報を地図化し、APIも提供するプロジェクト。

- その他省庁:

- 総務省統計局(国勢調査などの統計データ)

- 農林水産省(農地情報、森林情報)

- 環境省(自然環境情報、生物多様性情報)

- 気象庁(気象観測データ、予報データ)

- 法務局(登記所備付地図データ)

- G空間情報センター : 国、自治体、民間から集められた多様な地理空間情報が登録・公開されているプラットフォームです。

2. 自治体データ:地域に最も密着した情報源

国のデータの上に、自治体自身が保有・管理している地理空間データを重ねることができます。

- 統合型GIS: 都市計画、道路、上下水道、防災(避難所、消火栓など)、防犯灯、AED設置箇所など、様々な部署の地理空間情報を集約しています。

- 個別業務GIS: 特定の業務に特化したGISシステム(例:森林管理GIS、都市計画GIS、道路台帳システム、公園台帳システムなど)

これらのGISデータは、エクスポート機能やシステム連携を通じて地理空間データ連携基盤に取り込むことができます。

- オープンデータカタログ上のデータ: CKANなどで既にオープンデータとして公開している地理空間情報(例:施設一覧、AED設置場所、避難所情報、イベント情報など)

- 各部署管理データ: Excelファイルや個別のデータベースで管理されている情報。たとえば環境課が管理する環境測定データ、福祉課が持つ施設情報、教育委員会が管理する学校区データなど。

- 都市計画基本図。新しく整備されたものであれば、基盤に取り込むことで基礎情報の提供が可能です。多くの自治体で、更新が間に合っていない現状があります。

自治体の方々とお話ししていると、「うちにはデータがない」と伺うことがありますが、実際には自治体が扱う情報の大部分は地理空間情報です。各課の台帳の多くは住所や地図と関連付けられているし、住民向けに配布されるパンフレットやチラシには地図や所在地が含まれています。課題は、「データがない」ことではなくこれらの情報が連携・活用できないことです。地理空間データ連携基盤は、これらの既存の情報をデータソースとして活用するためのものです。

3. 関連機関データ:地域ネットワークの活用

自治体と密接に関わる地域の様々な組織も、貴重なデータソースとなり得ます。

- 観光協会・DMO: イベント情報、観光施設の詳細情報、モデルコースなど。

- 商工会議所・商店街: 加盟店舗リスト、空き店舗情報など。

- 学校: 学校区データ、通学路情報、避難訓練情報など。

- 指定管理者: 公共施設の利用状況、予約情報、管理状況など。

これらの組織との連携は、地域の実情に即したサービス開発に不可欠です。

4. 民間データ:専門性とリアルタイム性が魅力

民間企業が提供するデータも、重要な役割を果たします。行政データだけでは得られない専門性やリアルタイム性を持つデータが多く存在します。多くの場合有償なので、業務量の削減や新しい価値の創出が見込める場合に活用します。

- 背景地図データ:

- GeoTechnologies株式会社(Geoloniaの親会社)などが提供する、高頻度で更新される詳細な全国地図データベース。過去や未来の情報を含む場合もあり有用です。

- POI (Point of Interest) データ: 店舗、レストラン、観光施設、病院などの地点情報や属性情報(営業時間、レビューなど)。

- 人流データ: スマートフォンの位置情報などを基にした人の移動・滞在データ。混雑状況把握、イベント効果測定、避難計画などに活用。

- 気象データ: 民間気象会社による詳細な予報、過去データ、ピンポイント情報など。

- 不動産データ: 不動産ポータルサイトなどの賃貸・売買物件情報、価格相場など。

- 交通データ: バスロケーション、カーシェアリング車両位置、駐車場満空情報、交通量データなど。

5. 市民提供データ:協働によるきめ細やかな情報収集

市民自身が情報提供者となるケースも増えています。

- 投稿フォーム: 道路の損傷報告、公園の遊具の不具合報告、不法投棄の情報提供、地域のイベント情報投稿など、市民がウェブフォームを通じて提供する位置情報付きの情報。

これらのデータは、行政だけではカバーしきれないきめ細かな情報を収集し、市民協働を促進する上で有効です。

【補足】アプリケーションが「直接利用」するケース

ここで少し視点を変えて、データの利用方法について補足します。実は、これまで説明してきたデータソースの中には、地理空間データ連携基盤の「連携層」を経由せず、アプリケーションが直接利用する方が効率的なケース があります。

地理院地図タイル、重ねるハザードマップ、不動産情報ライブラリ: これらは国土地理院や国土交通省が、既にウェブ地図で非常に使いやすい「地図タイル」形式やAPIで直接配信しています。これらのデータは、アプリケーションが、直接これらのサービスから読み込んで利用する ことができます。更新も各省庁が行ってくれますので、自治体のなかで更新作業をする必要がなくなります。

一方で、国土数値情報、G空間情報センター、自治体のオープンデータカタログ(CKANなど)の多くのデータは、シェープファイルやCSVといった「元データ」なので、データをウェブ地図で使うには、地理空間データ連携基盤の「連携層」で地図タイルに変換し、配信します。

まとめ:データソースの理解が活用の第一歩

今回は、地理空間データ連携基盤を支える多様な「データソース」について解説しました。国、自治体、関連機関、民間、そして市民。様々な主体が持つデータを理解し、それらを地理空間データ連携基盤を通じて、あるいは直接アプリケーションで活用することで、スマートシティの可能性は大きく広がります。

次回予告

次回は、第6回「地図が動く、サービスが生まれる! 『アプリケーション層』の可能性」 です。APIやSDKの役割、それらを活用して実際にどのようなアプリケーションやサービスが構築できるのか、公開型GISや高松市のマイセーフティマップなどの具体例を交えながら、多様な事業者がスマートシティサービス開発に参加しやすくなる点も含めて解説します。