第2回: データ連携の壁「サイロ化」とは? - 地理空間データ連携基盤で解決するアプローチ

第1回の記事では、スマートシティにはデータが重要であること、データ活用には課題があることを整理し、「地理空間データ連携基盤」が解決策として注目されていることを書きました。

今回は、データ連携を阻む「データのサイロ化」に焦点を当てます。問題点を明確にし、地理空間データ連携基盤がどのようにアプローチしているのかを理解していきましょう。

あなたの周りにも?「データのサイロ化」とは

「サイロ化」とは、組織内の部署やシステムが、まるで農場に立つ独立したサイロ(貯蔵庫)のように、互いに連携することなく、情報を個別に抱え込んでしまっている状態を指します。

サイロ化の例と問題

スマートシティリファレンスアーキテクチャ(SCRA)も、データのサイロ化がスマートシティを阻害すると指摘しています。これは、特定の部署やシステムに限った話ではありません。

| 庁内の各部署 | 各部署がシステムとデータを独自に整備。 都市計画、税務、道路、水道、防災、福祉、教育の部署が、互いに閲覧や再利用はできない。 事業者や市民は、全部署に必要な情報をもらいにいく。 |

| 広域自治体と基礎自治体 | 都道府県と市区町村で、似たデータ(例: 道路、河川、施設情報)を管理しており、連携していない。 都道府県と市区町村役場が、それぞれ防災情報システムや道路データ公開システムを整備しているなど。 |

| 国と自治体 | 国土地理院、国土交通省、農林水産省、総務省、環境省、法務局など、国が重要なデータを公開しているが、自治体は利用していない。 |

| 関連機関と自治体 | 観光協会、商工会議所、地域の学校、指定管理者などが独自にデータを持っているが連携していない。 |

| 民間企業と自治体 | 人流、気象、購買、不動産、交通、観光など、民間企業が持つデータを使っていない。 |

このように、有用なデータが組織やシステムの壁によって分断され、孤立してしまっている状態が「データのサイロ化」です。デジタル技術が生まれる前は、組織が分業して専門的な仕事を受け持っていましたが、データという「コピー可能な情報の持ちかた」を前提にすると、従来型の分業制が効率化や高度化を妨げてしまっているといえます。

サイロ化が困るのは、自分が抱え込んでいる情報に用がある人たちに、人間が対応しなくてはいけないことです。他部署や組織からの照会に答えるために資料をまとめたり、作業を中断して窓口対応・電話対応を繰り返したりしていませんか?最新の情報を求めて、別の階の部署のパソコンを閲覧しに行く機会も多い方にもお会いしました。

データやシステムがサイロ化していると、施策の質や実行スピードが落ちます。誰もが必要な地図をすぐに閲覧でき、データを再利用して別の施策に活用できる環境が必要です。

「多重管理」という非効率

連携できないという問題に加え、「二重管理(三重管理、それ以上の場合も)」という非効率を生み出しています。

以下の表のように、別々の組織が、似たようなデータを、異なる目的・仕様・タイミングで管理しています。

| データ | データ作成者 |

|---|---|

| 道路データ | 国土交通省、国土地理院、自治体、地図会社 |

| 建物データ | 国土地理院、国土交通省(PLATEAUプロジェクト)、自治体、消防、地図会社 |

| 住所・地番データ | 自治体(住民基本台帳、固定資産税関連)、法務局(登記所地図)、デジタル庁(アドレス・ベース・レジストリ)、国土地理協会、地図会社 |

| 人口等の統計 | 総務省、自治体 |

| 都市計画情報・ハザード情報 | 国や都道府県、市区町村 |

目的が違うため、精度、属性情報、更新頻度は異なりますが、データの整備や更新を合理化できれば、多大な時間と予算(税金)を住民サービスや新たな価値創造に振り向けられます。

地理空間データ連携基盤によるサイロ化へのアプローチ

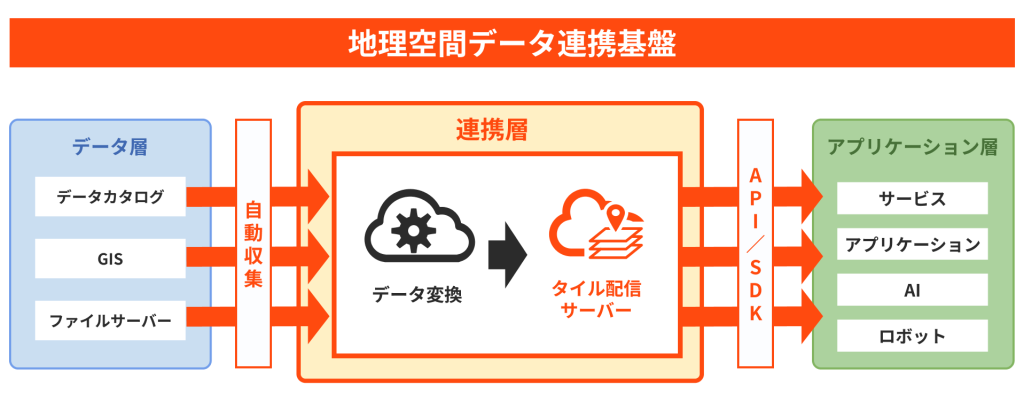

こうした問題に対し、「地理空間データ連携基盤」は、データを「繋ぎ合わせ」、誰もが「利用可能な形」にするアプローチをとります。具体的に見ていきましょう。

1. 「国の公開データ」を使う

国は、以下のようなデータを整備・公開しています。地理空間データ連携基盤があれば、国が提供する信頼性の高い地理空間データを無料で利用できるようになります。

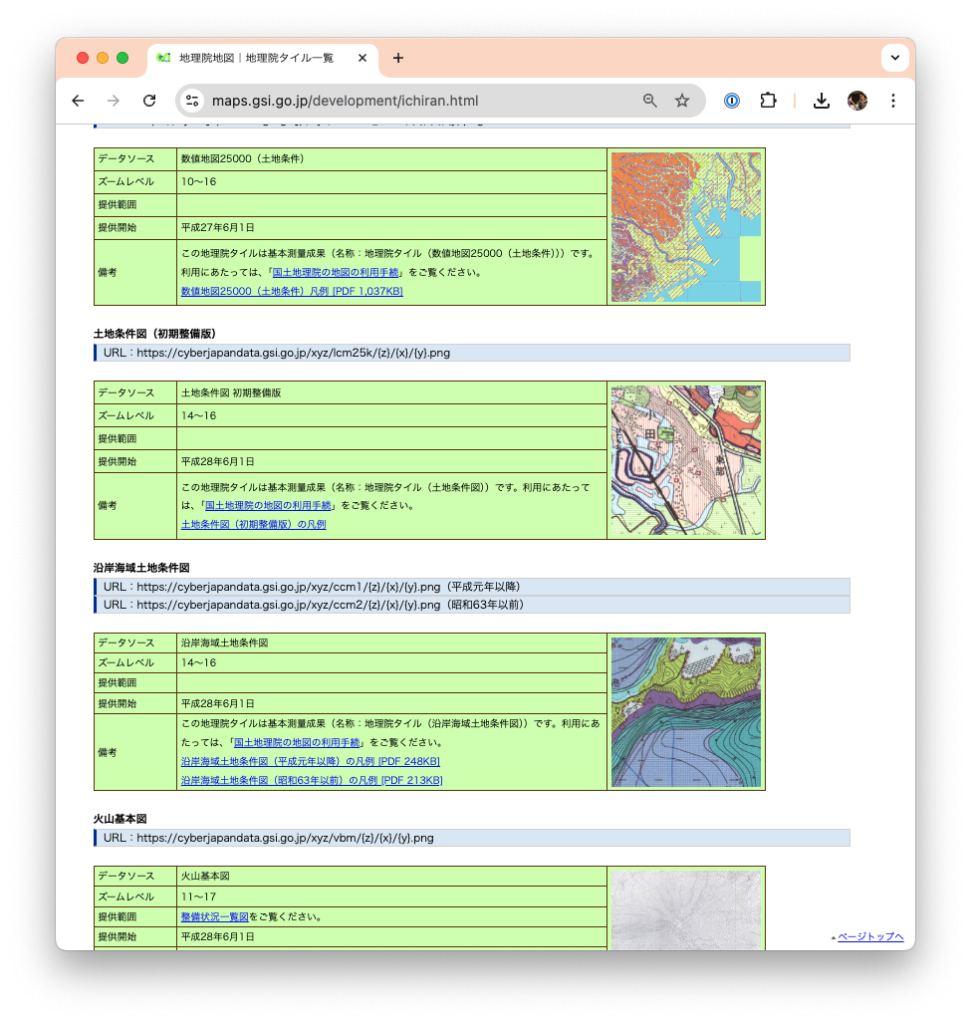

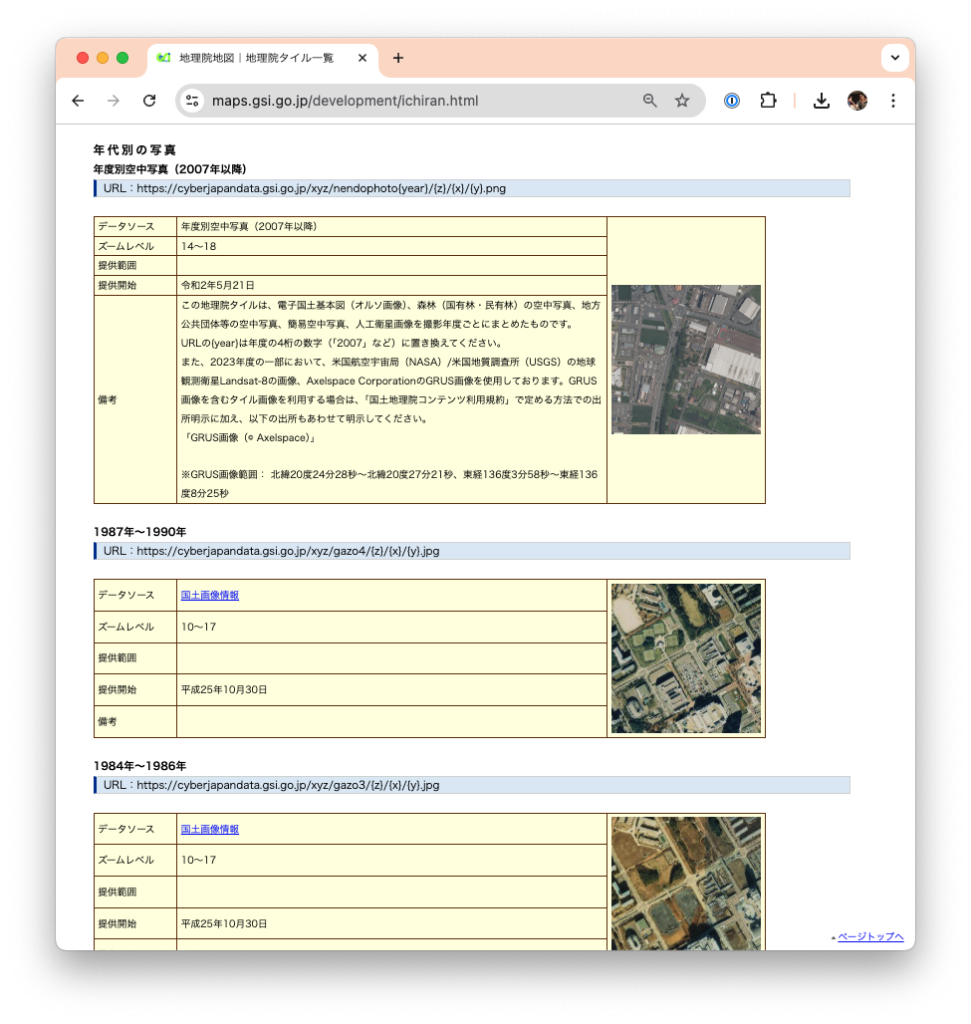

国土地理院

- 地理院地図(標準地図、淡色地図、白地図など)

- 衛星写真(最新および過去のオルソ画像)

- 標高データ(数値標高モデル)

- 土地の成り立ちや地形に関するデータ(土地条件図、火山土地条件図など)

これらは 地理院タイル一覧 で確認でき、そのまま利用できます。

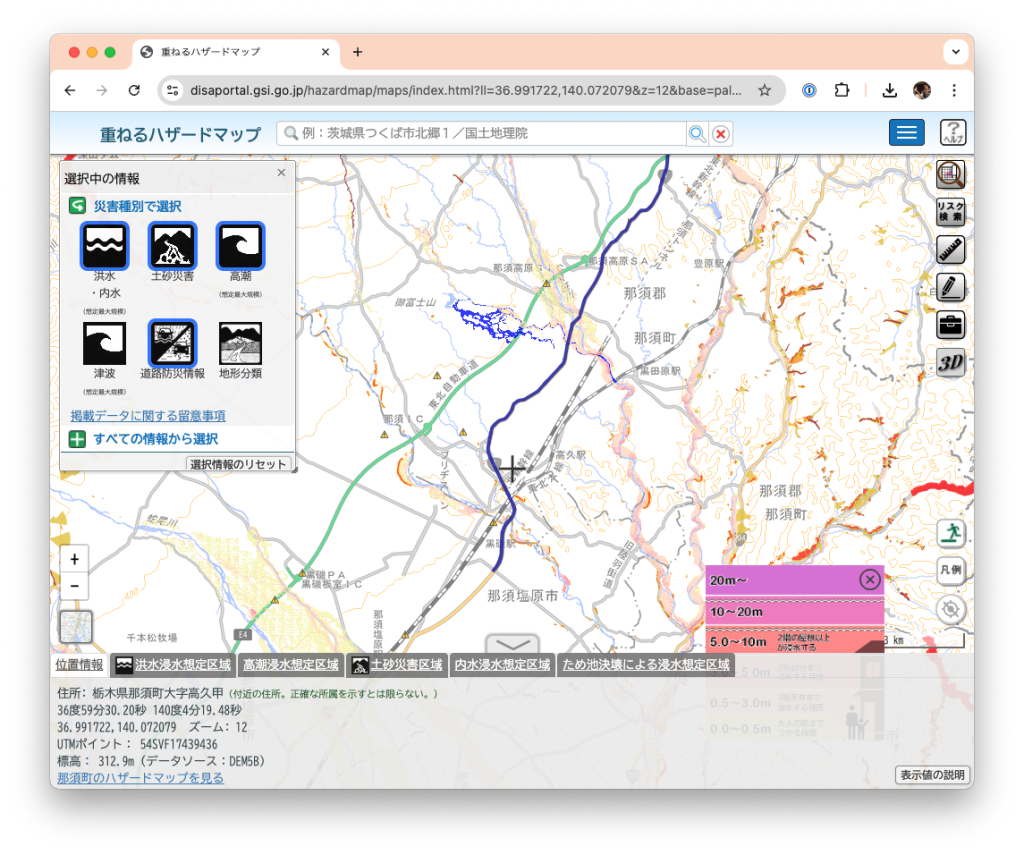

次の画像は、国土地理院が提供する「重ねるハザードマップ」です。洪水、津波、土砂災害などのデータを閲覧できる他、その元データも配信しています。

国土交通省:

- 国土数値情報: ハザード情報(洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域など)、人口関連情報(人口集中地区など)、都市計画情報(用途地域など)といった多様なデータが整備・公開されています。

- 不動産情報ライブラリ: 不動産の取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査データなどをAPI経由でも提供しています。

地理空間データ連携基盤があれば、これらの情報ははじめから利用が可能になります。「こんな情報があったんだ」「無料で利用できるとは知らなかった」「これだけで庁内の業務の一部を削減できそうだ」という自治体からの声もよく聞かれます。

2. 自治体・地域の既存データを地図化する

自治体は、大量の地理空間情報を保有しています。

| データのある場所 | 説明 |

|---|---|

| オープンデータカタログ | CKANなどでオープンデータカタログを整備していれば、掲載されている地理空間情報はすぐに活用できる |

| 庁内のGIS | 統合型GISや各部署の個別GISから、データをエクスポートして基盤に取り込める(少しの作業で自動化も可能) |

| Excelなどのファイル | 住所を含む Excel や、各種システムからエクスポートする CSV も地理空間情報 |

| FIWARE | 都市OS に、水位や雨量等のセンサー情報が入っている場合、地図に合わせて表示できる |

問題は、連携されていないことなので地理空間データ連携基盤を使って地図化し、国のデータの上に重ねて表示させます。

3. 「民間データ」との連携

さらに、民間企業が提供する多様なデータも連携の対象となります。

- 気象、人流など、専門企業が提供するデータは、APIを通じて連携し、リアルタイム性の高いサービス構築に役立ちます。

- 従来は高額・大量・一括購入が主だったデータも、近年では API 経由で利用した分だけ支払う従量課金モデルを模索しています。巨大なデータを購入して専門エンジニアが報告書を作成するコストをかけずに、必要なデータを必要な時に、更新情報も含めて他の地図データと組み合わせて利用できる環境が整いつつあります。

気象や人流などのデータ専門の民間企業ではなくても、道路や農林、教育や観光、不動産、交通などの分野で、すでに自治体と連携している事業者はたくさんのデータを持っています。基盤と接続ができれば具体的な業務システムや市民サービスが企画できます。

下の図は、自治体ですべてのデータを活用するのではなく、国のデータや既存のデータを使って必要な情報を揃えられることを示す図です。

まずは既存のデータを活用することからはじめ、自治体独自のデータ整備は、必要なときに必要な分だけ実施するようにします。

4. 活用する

地図下データはさまざまな形で活用します。簡単に活用するための仕組みは連載「アプリケーション層」や「事例」の回で詳述しますが、「Google Maps でタクシー配車アプリや観光サイトが作るように、基盤の地図を使ってウェブアプリを作れる」と理解してください。以下は、連携後に得られるメリットの一例です。

例1. 重ねて見ることで生まれる「発見」と「企画」

バラバラだった情報を地図上で重ねてみると、単独のデータからでは見えなかった新たな「発見」が生まれます。

- 例: ハザードマップの多角的な活用:

- 都市計画: 都市計画決定情報を重ねることで、より安全な都市計画の見直しや新たな開発規制の検討に

- 教育関係: 通学路や保育所の位置を重ねることで、危険箇所の洗い出しや避難計画の具体化に

- 観光部署: 観光スポットと組み合わせることで、安全な観光ルートの提案や災害時の観光客誘導計画の策定に

このように、データを重ねて「見える化」することで問題点が組織を超えて明確になり、具体的な課題解決のアイデアや新しいサービスの企画が生まれます。

参考: 土庄町での自治体職員向けセミナー開催報告(Geolonia)

例2.「公開型GIS」による業務効率化

基盤のデータを見せる「公開型GIS」を作成すると、以下のような効果があります。

国、自治体のデータが集約されている。

- 問い合わせ対応の削減: 従来、電話や窓口で対応していた地図に関する問い合わせ(例:「〇〇地区の都市計画用途地域は?」「一番近い避難所はどこ?」など)を削減し、職員の業務負担を軽減します。

- 情報伝達の円滑化: 地図という分かりやすいインターフェースを通じて行政情報を効果的に伝えることで、役所と市民・事業者間のコミュニケーションを円滑にし、政策への理解を深めます。

- まちづくりの「自分ごと化」: 地域の情報を誰もが簡単に入手・活用できるようになることで、住民や事業者がまちづくりに関心を持ち、主体的に参加する「自分ごと化」を促進します。

例3. 多様なアプリケーションへの展開

様々なアプリケーションやサービスに地図を活用できます。

- 目的に特化した地図の簡単作成: 観光マップ、防災マップ、移住・定住促進マップ、施設案内マップなど、特定の目的に特化したウェブ地図を迅速に作成・公開できます。公開型GISなどを見ていると「こんなふうにデータを絞り込めたらいい」とか「こんな機能をつけたら◯◯という業務がなくなる」、「決済機能をつければMaaSアプリに使えますね」といったアイディアが生まれるので、それを形にしていきます。

- スマートシティ推進協議会などでの活用: 地域の関係者(行政、民間企業、大学、住民団体など)が集まるスマートシティ推進協議会のような場で、連携基盤に接続された既存のデータを見ながら、「どのデータを追加すれば課題解決に繋がるか」「どんな機能(検索、投稿フォーム、印刷、決済など)があれば業務が削減され、市民が使いたいサービスになるか」といった具体的な議論を促進し、共創によるサービス開発を加速させます。

「多重管理」問題の解決に向けて

サイロ化が生む、「多重管理」の問題は、連携基盤で全てが解決するわけではありません。しかし、この問題に対する国の意識も高まっています。

現在、内閣府と国土交通省とは連携を深めており、今後も地図データを整備・配布している他の省庁とも協議を進め、自治体が最初から各省庁の主要な地図データを利用できるようにしていきます。また、重複するデータ整備については更新情報を共有できる状態を目指す活動も進めています。

国土交通省の地理空間情報課では、自治体における官民地理空間データ連携の取り組みを支援する事業に予算を付けたり、国の地理空間情報に関するアイディアやフィードバックを収集する「地理空間情報課ラボ」といったアイディア募集窓口を設けたりしています。国の機関は、整備したデータが有効に活用されることを強く望んでおり、自治体や民間事業者との協働に積極的です。

まとめ:サイロ化を突破すると、スマートシティの基盤が整う

データのサイロ化は、スマートシティ推進における大きな障壁ですが、突破は可能です。

- 国が提供する豊富なデータが すぐに利用可能 になり、

- 自治体や民間データも 容易に接続・集約 でき、

- それらを重ね合わせることで 新たな発見や課題解決の糸口 が見え、

- 多様なアプリケーションを通じて 具体的なサービスとして価値を提供できる

という道筋が見えてきます。

次回予告

次回は、第3回「基盤の心臓部!『連携層』の仕組み - 地図データを誰もが使える形に変える技術」 と題し、この連携基盤がどのようにして様々なデータを集め、使える形に変換し、配信しているのか、その技術的な「仕組み」の中核となる「連携層」について詳しく解説していきます。